你有没有这种感觉安全炒股配资网,我们整天说软件改变世界、IT是未来,但真干这行的,尤其是国内做软件的,好像并没想象中那么赚钱?

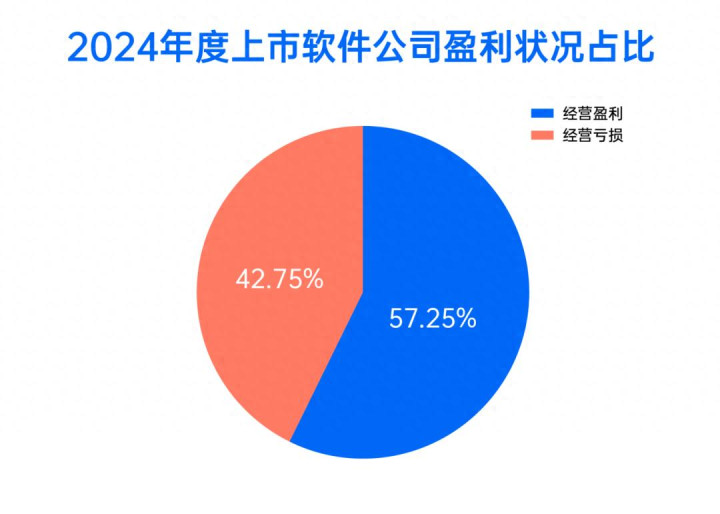

这不是错觉。来看一组扎心数据:2024年已发布财报的131家上市软件公司中,整整56家归母净利润是负的,差不多一半在亏钱。头部企业赚的那点利润,几乎全被尾部公司的巨额亏损给对冲没了。整个行业利润率低得可怜。

图源网络

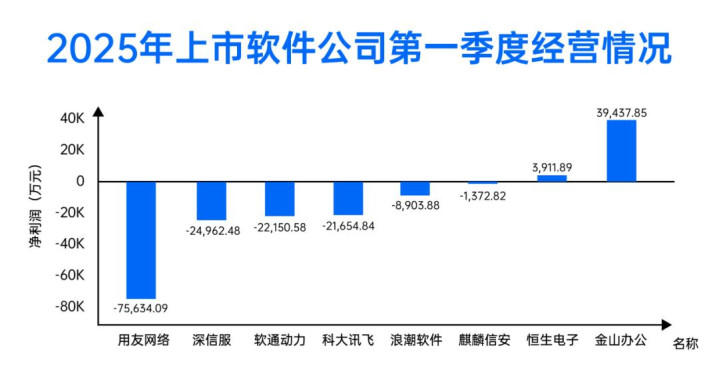

而且这趋势到今年上半年也没好转。

图源网络

这就很奇怪了:现在开发工具越来越强、框架越来越成熟,甚至连AI都能写代码了,怎么软件公司反而越活越难?

我琢磨了一段时间,慢慢摸出点门道,有不对的地方请大家在评论区指点一下。

不是技术不行,是“人”的因素太重

有人说,现在有ChatGPT、有低代码平台,开发不是越来越轻松了吗?

但说实话,这些工具更多只是辅助。真正决定一个软件项目成败的,依然是人,需求是人提的,方案是人定的,代码是人写的,运维也是人做的。

软件这东西跟造汽车、做家电不一样。制造业有明确的物理限制,零件、产线、接口都得按标准来,偏差一点就装不上、转不动。可软件呢?改需求就像改个文档,加功能就像加段代码——看似容易,却导致需求反复横跳、设计随时推翻、代码越写越乱。

结果就是:每一个项目,几乎都是重新来一次。

你很难像制造业那样,靠一套标准流程和通用零件实现规模化复制。软件行业享受不到那种“越生产越便宜”的复利效应。

制造业为啥能赚钱?

制造业之所以能实现利润,是因为它完成了高度标准化:从一颗螺丝到整条流水线,全部可预测、可复用、可规模化。研发成本一旦摊平,后面就是纯赚。

而软件呢?除了底层协议比如TCP/IP、HTTP这些是标准化的,往上走,尤其是业务层,几乎全是“非标定制”。

你接十个项目,可能做十套不同的东西。每次都要投入大量人力,导致人力成本常年占大头,公司根本喘不过气。

有意思的是,一些新工具的出现,比如国内的无代码开发平台eversheet,试图在业务层实现一定程度的标准化。它让用户通过画表格、拖拉拽的方式,无需编写代码就能开发企业管理软件,这在一定程度上减少了重复编码的工作量。

知识传不下去,人一走就崩

这一点在中国软件公司特别明显。

因为什么都非标,核心知识,比如业务逻辑、客户偏好、代码结构,基本都存在个人脑子里而不是公司系统里。我称之为“知识个人化”。

后果是啥?一旦核心开发或项目经理离职,整个项目可能直接停摆。接盘的人得重新读代码、对需求、猜逻辑,甚至重写。公司反复为同一份知识买单,成本能不高吗?

eversheet这类无代码平台尝试解决该问题,它以标准化方式构建应用让业务人员亲手开发,理论上沉淀业务逻辑与管理思想而非仅依赖程序员代码,且要求企业将个性化知识转化为标准化组件。

那为啥国外软件公司能更赚钱?

不是因为外国人更聪明,而是他们的市场更标准化。比如操作系统、数据库、办公软件,几乎全球通用。通过开放API和生态合作建立起标准模式,大家清楚怎么接入、怎么协作,竞争虽然激烈但没那么“卷”。

而在国内呢?我们面对的是极度非标的市场:

每家企业管理方式不一样(“人治”色彩重);

每个地区政策合规需求不一样;

很多公司仍停留在“项目制外包”模式,客户要啥做啥,很难产品化。

这就陷入了一个恶性循环:非标市场→非标生产→知识难以积累→只能拼价格、压成本→越做越不赚钱。

小结

说白了,中国软件行业赚钱难,背后是这个公式:非标市场+非标生产+脆弱的知识传承+低价竞争=极难盈利

但也不是完全没有出路。你看像金山办公、用友网络部分产品线,为什么能持续盈利?

很大程度上是因为它们切入的是相对标准化的细分市场(比如办公软件、财务系统),慢慢把产品做厚、把生态做起来,减少了每次定制带来的消耗。

对此,您有何看法?可以在评论区继续聊哦。

文|胖胖安全炒股配资网

配资官方平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。